杨春鹏

- 教师拼音名称:Chunpeng Yang

- 性别:男

- 职称:教授

- 所属院系:化工学院

陈梓慧等SCC:AI赋能电池研究,如何善用大语言模型设计电池电解液?

点击次数:

研究背景

近年来,人工智能(AI)正加速推动科研范式变革,尤其是以GPT为代表的大语言模型(LLMs),在化学与材料领域表现出强大的文献挖掘与知识整合能力。研究人员已尝试将其应用于如金属有机框架(MOFs)等材料的结构设计、合成路径预测与实验辅助中。相比传统算法,LLMs的一大优势在于:基于自然语言即可驱动推理与生成,无需编程或复杂建模,极大地降低了化学实验人员使用AI的门槛。这使其在“无代码科研”“跨学科协作”中具有重要潜力。但挑战依旧存在。面对多步实验推理、数据稀缺、反应路径复杂等实际科研任务,传统LLM往往会出现“幻觉”,尤其在没有检索支持或合理提示的情况下。当前常用的方法包括:少样本提示(Few-shot prompting):通过样例引导模型;检索增强生成(RAG):结合外部文献知识;思维链(Chain-of-Thought,CoT)提示:通过链式推理分解复杂任务。尽管这些技术取得一定成效,但在真正的实验型研究中(如化学反应、电池系统设计),LLM的应用仍面临严峻挑战。

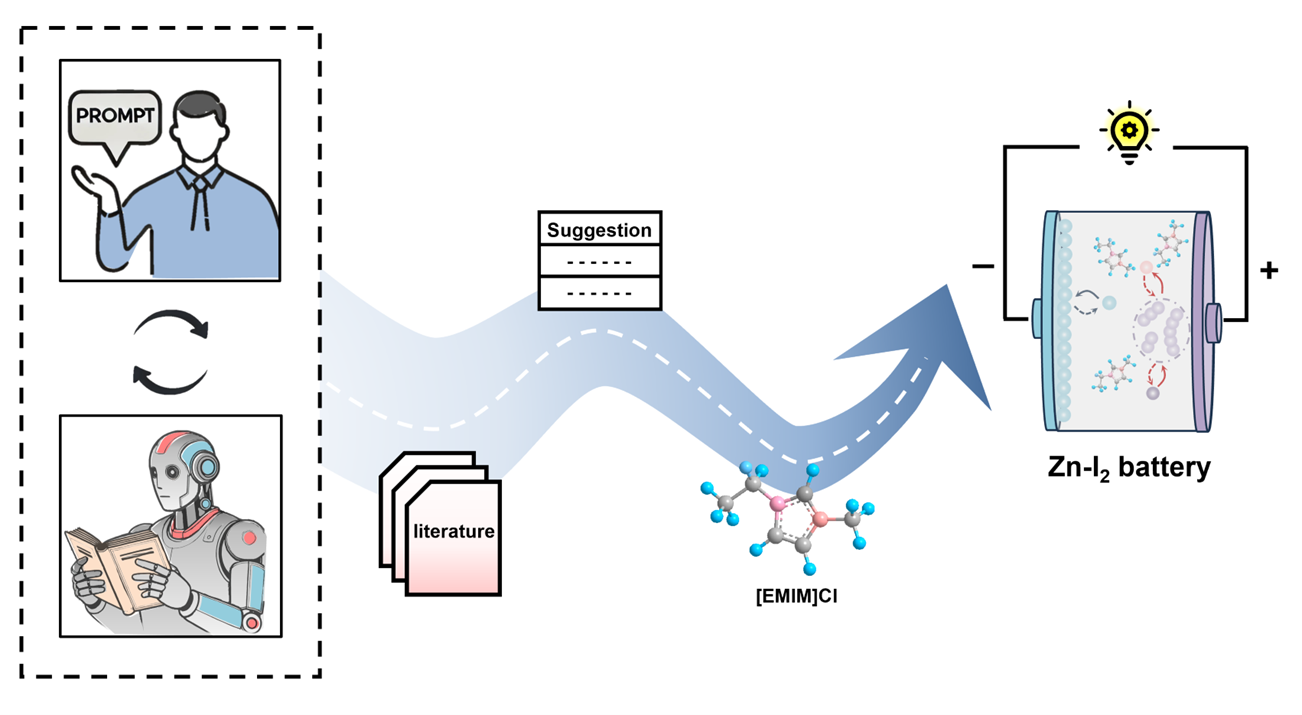

文章简介

近期,基于思维链的启发,我们提出了一种链式LLM-Human交互框架,首次将GPT引入到四电子Zn–I2电池电解液的材料筛选流程中。该类型电池因其更高的电压平台(1.68 V)与能量密度而备受关注,其关键问题在于中间产物I+的不稳定性。为提升电池性能,研究者需寻找能稳定I⁺的新型电解液组分。我们借助GPT强大的知识推理与材料联想能力,协同人工专家共同完成文献分析、材料推荐与实验验证。实践表明,该交互式研究框架可显著提升材料发现效率,为LLM在实验科研中的落地提供了可行范式。

文章要点

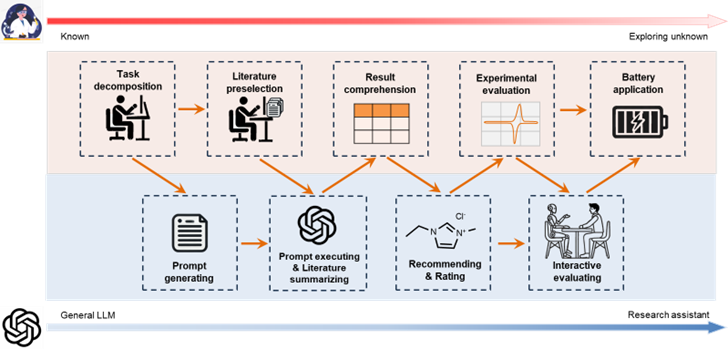

一、在本文提出的链式LLM-Human交互研究流程中(图1),研究人员首先选取了关于四电子Zn–I2电池的相关文献,并借助GPT的文本挖掘与逻辑推理能力,对文献中的实验设计与材料机制进行深度分析。通过精心设计的prompt工程,有效降低了模型输出“幻觉信息”的风险。

二、基于“降低水活性”与“稳定I⁺”两类核心机制,生成并评分若干潜在电解质材料。结合人工设计的多维评分体系,筛选出[EMIM]Cl等代表性材料,并开展实验验证。结果表明,[EMIM]Cl在提升I⁺稳定性、延长高电压平台、抑制副反应及改善电化学可逆性方面表现突出。通过调整浓度与引入ZnCl2进一步优化后,组装的Zn−I2电池在2 A g−1下实现超过1000次循环,库伦效率高于99.3%。

文章链接

第一作者简介

陈梓慧,天津大学化工学院2022级硕士生,导师为杨春鹏教授,本科毕业于中央民族大学。致力于长寿命水系锌碘电池碘物种调控研究,以解决锌碘电池中多碘穿梭及能量密度低等问题,实现高性能水系锌离子电池。

2025-06-09